【二水螢火蟲之墓的故事--濁水溪鐵橋】見證二戰美日戰場 美軍出動轟炸機、海盜式戰鬥機與橋上日軍交戰 被重型機槍射中、中彈起火 一架掉在番仔寮河川地、另一架掉在苦苓腳〔2005-02-17〕

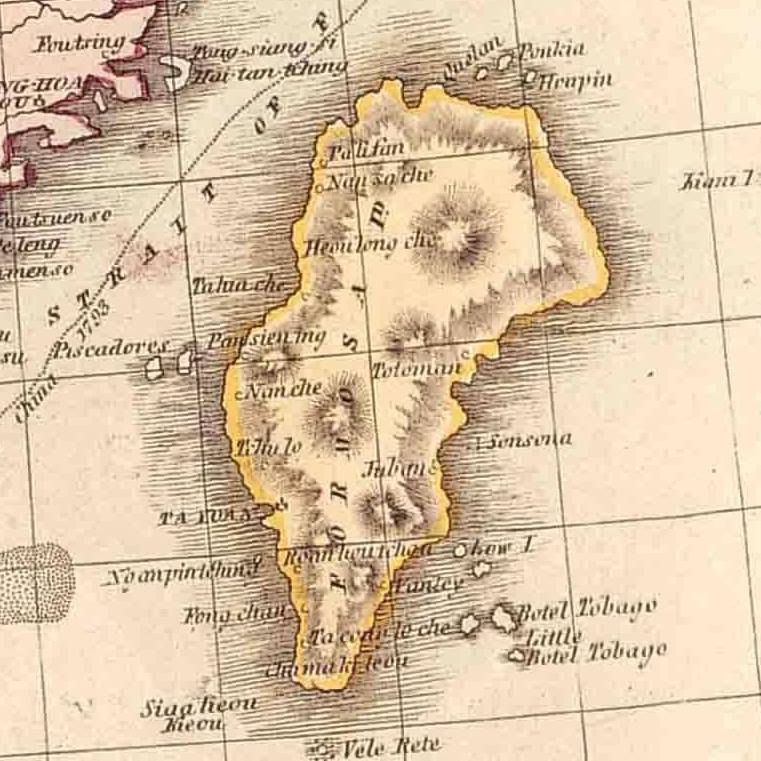

- 南島孵夢–海神之歌 FORMOSA STORY

- 2022年6月11日

- 讀畢需時 9 分鐘

已更新:2022年6月17日

圖片說明:1907年6月19日,臺灣第一座大鐵橋濁水溪鐵橋完工

【二水螢火蟲之墓的故事--濁水溪鐵橋】見證二戰美日戰場 美軍出動轟炸機、海盜式戰鬥機與橋上日軍交戰 被重型機槍射中、中彈起火 一架掉在番仔寮河川地、另一架掉在苦苓腳

聯合報/記者魯永明/斗六報導〔2005-02-17〕

跨雲、彰兩縣的濁水溪鐵路拱橋,今年適逢建橋百年紀念,這座橋梁從通車到拆除僅50年,目前只在林內鄉林北村溪畔剩下一座老橋墩(和二水鄉濁水溪北岸河床旁一座橋墩遺跡),見證百年滄桑史;雲林科技大學文化資產維護系研究生張敦智,考據史實,發現鐵橋不僅是二次大戰美日交戰的戰場,還是促進雲林現代化的濫觴。

台灣觀點古地圖展28日將在虎尾高中登場,張敦智將展出縱貫鐵路、濁水溪鐵橋,二次大戰期間珍貴照片及古地圖;鐵橋完成於日本明治38年(1905年),今年適逢百年,意義非凡。

張敦智指出,濁水溪鐵橋歷史比西螺大橋早,會選在現址林內鄉與彰化二水鄉間興建,著眼於當地是跨濁水溪隘口,戰略交通地位重要,鐵橋由日本三菱重工渡部技師監造,當時是縱貫鐵路通車第一長橋。

這座全長1150公尺的鐵製拱橋誕生,促進雲林現代化,改善南北交通。

當初建鐵橋,從大陸福州雇鐵工施做,當時無重型起重機,弧形拱架,每座重達100公噸,搭鐵橋架,須就地將一根根粗大鋼筋,以帽釘銜接法,安裝固定位置,技術精巧,由今視之,讓人嘆為觀止。

一架掉在番仔寮河川地(二水修仁村),另一架掉在苦苓腳地點(二水源泉車站附近)

二次大戰期間,美軍出動轟炸機、海盜式戰鬥機,與橋上日軍交戰,兩架轟炸機朝鐵橋俯衝中埋伏,被日軍重型機槍射中,中彈起火,一架掉在俗稱番仔寮河川地(二水修仁村),另一架掉在俗稱苦苓腳地點(二水源泉車站附近),兩名駕駛都燒死殉職,屍體被居民尋獲,就地埋葬;光復後,美國人將遺骨帶回故土厚葬。

民國50年,鐵橋配合鐵路雙軌工程拆除,改為雙軌平台式鋼製鐵桶橋;75年改為雙線預力梁大橋,往日拱形鐵橋身影不見,如今只剩一座橋墩遺跡,孤獨的站在濁水溪南岸,供後人憑弔追憶(另一座在二水鄉濁水溪北岸河床旁一座橋墩遺跡)。

「台灣古寫真上色」在臉書分享一系列台灣在二戰時期遭轟炸的老照片,解釋台灣在二戰時期到底是被「美軍」還是「日軍」轟炸。圖為經數位上色後的美軍軍機1945年5月19日空襲彰化二水時所攝影像。(圖擷取自臉書_台灣古寫真上色/「台灣台灣古寫真上色」授權)

跨雲、彰兩縣的縱貫鐵路濁水溪鐵路拱橋,今年適逢興建百年紀念,當年是鐵路通車第一長橋,拆除後只能從照片中憑弔(上圖)。濁水溪鐵路拱橋拆除後,只剩位在林內鄉林北村溪畔的老橋墩,見證百年滄桑史(下圖)。記者魯永明/攝影

【二水螢火蟲之墓的故事】第二次世界大戰空襲下的主愛眷顧

祂是我們的避難所,保守我們度過大災大難,主恩浩大!

文/伸港教會 鄭淑潤 / 2015年

https://joy.org.tw/file/holyspirit/466/201607-466-73.pdf

適逢臺灣光復70周年,在電視上看到正報導著關於二次大戰時的各種情景,讓我想起主在我身上的大恩典。我出生於1934年,孩童時期(1939-1945年)就發生第二次世界大戰。物質的缺乏、年輕人被徵兵、空襲的恐慌日子,以及光復後的傳染病、災害等,都發生在我們這一代人的身上。然而感謝主,祂是我們的避難所,保守我們度過大災大難,主恩浩大!

大戰時期,臺灣是日本殖民地,至大戰末期那幾年,美機幾乎天天由上空高高飛過,轟炸各大城市或重要建設。我們本來住在彰化機務段附近,也曾遭轟炸,因我們沒防空洞,遭遇轟炸時,都是蓋著棉被躲在床底下禱告。1944年初,父親因工作的關係,全家搬到二水,住在二水火車站旁的日式宿舍。父親是二水機務段員工,每天早上開火車到水里山洞躲空襲,我們有時也會跟著父親去水里。

當時我就讀二水國校三年級,本以為二水是依山的小鄉鎮較為安全,然而有一天早上正在學校操場朝會時,忽然聽到鑼聲急響(緊急警報),大家跟著老師往防空洞方向跑,一進入防空洞就聽到「嗶嗶趴趴」的聲音,原來是飛機掃射而過。等了一會兒,眾人陸續走出防空洞,便看到防空洞上方和操場上有許多的彈殼,幸運的是,沒有人受傷。從那天起,學校便宣布停課,從此每天都有「嘟──」長長一聲的警報聲響,然後接著就是「嘟嘟嘟」短短十聲的空襲警報。這樣一天過一天,每天看著飛機由我們上空高高飛過,下午又飛回去。

有一天早上,沒有警戒警報就直接響起了空襲警報,十聲未完,就聽到近處傳來轟炸聲。我們全家躲入後院的防空洞,有煙硝味吹入洞內,等安靜下來後,走出防空洞,看見離我們家大約200公尺機務段的一台貨車正在燃燒。感謝主,沒燒到我們家。

當天晚上,我們整理了家中的細軟,將東西搬入防空洞內,第二天早上就到火車站前的公共防空洞避難。祖母、母親(抱著小弟)走在前面,我牽著大弟,剛走到防空洞口(離我家大約30公尺),弟弟說想要便便,我正打算帶著他回家,這時警報未響周圍卻忽然噪聲大起,我回身一瞧,便看見山頭浮現出大大的飛機機首,眾人趕緊趴入洞內(防空洞沒有門),隨即天搖地動,好似玻璃整堆由天上倒下來般,黑煙由洞口吹入,外面有哀嚎聲,非常可怕!

祖母大聲念著「哈利路亞,耶穌救我們,祢的竿、祢的杖保護我們(詩二三)」。整個世界一片靜得可怕,過一會兒人聲再度嘈雜,我們走出防空洞,看見有壯丁用擔架抬著燒焦的屍體和血淋淋的傷者,真是恐怖!抬眼望去,見我們家屋頂已被炸平,我哭了(當時我才十歲),祖母安慰我說:「感謝主,全家平安就好!」

不久後有警察來了,叫我們疏散,原來另一個洞口有一枚炸彈未爆炸!若是當初這枚炸彈爆炸了,我們全家人和洞內一起避難的眾人就都被炸死了,結果實在令人不敢想像。神啊,我們感謝祢!祢永遠保護我們!

下午父親回來了(他在水里收到消息),看到我們平安,也得到安慰。我們連夜搬到預先租好的鄉下房子,從此每天帶著便當跟大人到濁水溪溪埔,大人幫農家採花生,小孩則一面挖豆芽一面躲在麻園看飛機。有一天,我們在溪埔遠遠看見飛機,飛過一下飛高又飛低,欲炸濁水溪上的鐵橋,橋上的大炮也不斷反擊,一次、兩次、三次,終於擊中了,整架飛機如火球般掉下,飛行員雖跳了下來,但降落傘沒開就摔死了,聽說腦漿都流了出來(大人不讓小孩去看)。又過一會兒,消防車、救護車都來了。

1945年,飛機好幾天都沒來,後來才聽說大戰已結束,日本投降了。原來,日本的廣島和長崎被美機投下原子炸彈,死傷慘重,日本終於無條件投降(如有機會到日本,一定要去參觀廣島原爆紀念館,當時情景如人間煉獄,真是慘不忍睹)。

臺灣宣佈光復,飛機不來了,我卻染上瘧疾每天定時忽冷忽熱,在當時醫學不發達下,此傳染病死了很多人,我卻撐過苦難,活了下來。當年我才國校四年級,日本人被趕回國,我的日本恩師也被趕了回去,真是讓人又喜又悲。但無論如何,感謝主恩真是多,求主常與我們同在!

耶穌說:你們在我裡面有平安。在世上,你們有苦難;但你們可以放心,我已經勝了世界(約十六33)。

對於空襲,外子(林鴻儀)也曾經歷過。外子生長於偏僻鄉下裡一個不起眼的小村莊,本以為鄉下比較安全,也有外地人疏散來此避難。那裡全村都是平房,只有他們家是唯一的二層樓房,後面有小山坡,樹木茂密,且座落於村頭,從天空看,很容易被誤認為是重要建設。

1944年,有一天外子(當時才十二歲)和他的母親,聽到空襲警報響起要到屋後的防空洞躲避,因房屋無後門,他們住在東廂,要到防空洞需經過五個廂房到西廂再繞到屋後。正跑到中廳時,聽到轟炸聲遂趕緊躲進中廳的桌子下面,禱告求主保護。這時一枚炸彈落在中廳二樓的涼亭上爆炸了,涼亭是鐵筋建的,被炸了一個洞,欄杆也被炸壞掉落到地上。感謝主,當時這枚炸彈若是落在地上,桌子下的外子與婆婆,不死也會重傷,感謝主救了他們母子。

飛機飛走後,眾人以為平安了,防空洞內外子的家人紛紛走了出來,卻忽然聽到後山發出爆炸和慘叫聲,原來有一枚炸彈用白色的降落傘徐徐降下,本掛在後山坡的樹上,被風一吹落了下來,彈頭撞地引發爆炸。在洞外的家人多人死傷,大房長子的兒子被炸重傷,當天下午就離世了;大房次子的妻子、女兒當場死亡;外子的父親重傷不治,30多天後也走了;三房太太傷勢較輕,醫治了好久才痊癒……。

外子的父親是古時的大地主,有三個太太,外子的母親是養女被逼來當二房的,古人言「大房有權,三房有利」,外子的母親當然無權又無利。感謝主的是,婆婆聽到福音後,獨自帶兒女受洗歸主,成為神喜愛的兒女(女兒當時早已出嫁,沒受到空襲災害)。婆婆為人忠厚老實,在家中任勞任怨,也忍受別人對她的辱罵(關於她信耶穌之事),不與人計較,公公也看在眼裡,故沒反對婆婆信耶穌,只可惜公公沒能和我們同得天國福氣。

求主賜我們後代子孫都能遵守主的律例直到千代,願將榮耀、權柄、頌讚都歸予我們的真神!阿們。

圖片說明:第一代濁水溪鐵橋為下承式施威德勒式(Schwedler式)桁架橋

【臺灣第一座大鐵橋--第一代濁水溪鐵橋】

1895年日本統治台灣後,除了改建原北部之清代鐵路以外,並自1899年起由南、北兩端建設縱貫線,南部路線從打狗往北鋪設,1904年11月推進至濁水溪南岸。鐵路跨越濁水溪的橋梁,原設計為17孔桁架橋,後來變更設計,刪除北岸3孔,改成14孔每孔200呎的單線下承式施威德勒式桁架橋(Schwedler truss),長889公尺,1905年10月12日開工,由鹿島組(今鹿島建設前身)承包,1907年6月16日竣工,6月19日上午7時試運轉,為跨越濁水溪的第1座大橋,也是當時縱貫線鐵路最長的橋梁。

災害及改良

1911年秋天豪雨成災,第一代濁水溪橋中斷,災後鐵道部於北岸增建1孔鋼桁梁(總計15孔桁梁),橋長增加為953公尺。

1922年9月29日下午5時10分,二水站出發的第27次列車行經第一代橋時,司機員查覺橋上桁架梁歪斜(另一說為橋下有台灣人大聲呼喊引起司機員之注意),經緊急停車後,發現是第10號橋墩傾斜,已無法通行,列車被迫退回二水站。次日(30日)下午起,南來北往改為橋上步行接駁旅客與貨物。由於本橋災害發生的日子,距離海線鐵路全線通車日不到兩週(海線鐵路預訂於10月11日全通),若不及時搶通濁水溪橋,將影響西部縱貫鐵路全線的運能與行車時刻的變更,因此鐵道部至為苦惱。所幸本橋經過緊急搶修後,已在同年10月4日完成橋上路線拉直,恢復通車。但由於橋桁仍有歪斜,尚未完全復原,所以行經的列車均減速慢行。

戰後因第一代橋老舊失修腐蝕,台鐵局自1958年11月起分階段加高及增建橋墩、將原有Schwedler式桁架梁更換改建為32孔下承式鋼鈑梁橋,橋長增延至1,019公尺,於1962年4月25日完工通車,並使用至1990年3月27日第三代濁水溪橋完工切換下行線(東正線)路線為止。

1978年12月19日,包含第一代橋在內的縱貫線彰化~嘉義間完成電氣化通電啟用,本橋橋上增設電車線電桿等設備。

事故

1960年11月24日21時50分,北上502次貨物列車在第一代橋追撞同方向因紅燈號誌而停於橋上的540次貨物列車,導致502次列車之牽引機車出軌傾斜,並造成鐵路人員一死一傷。由於機車車體卡在橋上,路線搶通困難,使得縱貫線交通中斷達56小時。恰巧台鐵在同年11月剛啟用彰化—臺南段中央控制行車制(CTC),故此次事故使該路段CTC之運作面臨考驗,惟有關單位向媒體表示,事故對CTC行車制度毫無影響。中斷的第一代橋經漏夜搶修,於該月27日凌晨通車,高雄發之北上第4次夜快車率先通過。

圖片說明:濁水溪北岸河床中的第一代濁水溪橋橋墩遺跡。背景為現役第三代濁水溪橋

圖片說明:濁水溪南岸的第一代濁水溪橋大型橋墩遺跡。背景為現役第三代濁水溪橋

【新聞稿資料來源】

【南島觀史-福爾摩沙 Formosa】如果你喜歡與支持本站的理念、觀點、文章及內容

★ 讀者小額贊助「一杯咖啡計畫」專屬連結:https://p.ecpay.com.tw/5BD27E3 (綠界科技)

★ 讓我們可以持續投入挖掘、探究、分享與推廣(超商、ATM、網路ATM,皆可贊助)

★ 更多南島文化、台灣歷史、在地故事等文獻史料及田野調查相關訊息內容交流討論

👉FB社團【南島學堂-台灣史研究小聚】https://pse.is/3j7dcs

👉歡迎大家一起加入📣【二水漫遊小旅行-東螺田野工作室】📣

留言